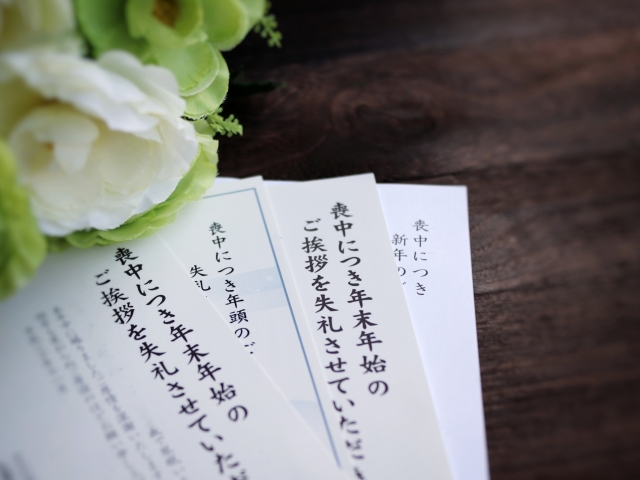

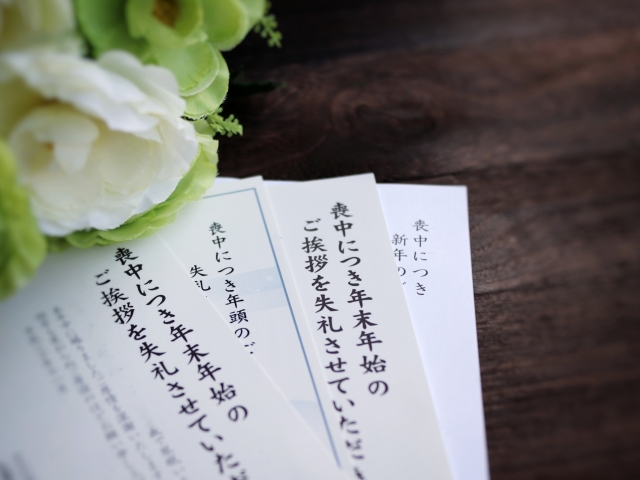

「喪中はがき」とは、その年(1月から年賀状を出す時期まで)に家族や親族などの身内が亡くなった場合に年賀状を出す代わりに送るはがきのことです。

親や祖父母が亡くなったときは家族が喪中はがきを出しますが、おじおば、いとこなどが亡くなったときも自分は喪中はがきを出すべきなのでしょうか?

このページでは喪中はがきを出す範囲と出す時期、喪中はがきのマナーなどについて詳しく解説しています。

スポンサーリンク

目次

喪中はがきは誰が出すべき?

喪中はがきを出すべきなのは故人から見て2親等までの人と言われています。

2親等までとは

2親等までとは、次の人を指します。

- 0親等……配偶者

- 1親等……親・子・配偶者の親・子の配偶者)

- 2親等……祖父母・配偶者の祖父母・兄弟姉妹・配偶者の兄弟姉妹・孫・孫の配偶者

上記の人が亡くなったときは、喪中はがきを出すといいでしょう。

実際に自分に届く喪中はがきを想像してみるとわかると思いますが、

「〇月に父・■■が永眠いたしました……」

「〇月に祖父の▲▲が永眠いたしました……」

「〇月に兄・△△が永眠いたしました……」

などと書かれていますが、いとこが亡くなったから喪中はがきを出すということはあまり見られません。

いとこは4親等になります。また、おじ・おば・甥・姪は3親等になり、これらの人が亡くなっても自分から喪中はがきを出すことはしません。

喪中はがきを出す相手

では、喪中はがきを出す相手に範囲や制限はあるのでしょうか?

これはいつも年賀状のやり取りをしている人が対象です。

親戚に限らず友達や同僚などにも出して構いません。

喪中はがきを出さなくてもいい人

喪中はがきを出さなくてもいいのは、普段年賀状のやり取りをしていない人、仕事関係の取引先などでプライベートなつきあいではない人、そして家族や濃い身内などです。

仕事関係の付き合いがある相手に会社名で年賀状を出す間柄の人や、業務上の付き合いだけの人に喪中はがきを出すと「香典を渡さなきゃ」と気を使わせてしまいます。

また、わざわざプライベートな事情を知らせる必要はないので、仕事関係の付き合いのある人や取引先には喪中はがきを出す必要はありません。普通の年賀状(事務的な内容のものでいい)を出しておきます。

ただ、仕事関係の人でも家族ぐるみで交流があり、故人とも親しかった場合などは喪中はがきを出しておくといいでしょう。

年賀状のやり取りがある人には出しておこう

普段年賀状のやり取りをしていないのに喪中はがきだけ送るのはおかしなものです。しかし、いつも年賀状を出している人がある年だけ年賀状が届かないと相手は心配してしまいます。

自分では「家族が亡くなったから喪に服している」という気持ちでいても、相手にはその事情はわかりません。そのため、年内に「喪に服しているので年賀状は出せないが、今年一年の厚情に感謝します。」という意味で喪中はがきを出します。

濃い身内には出さなくてもいい?

例えば親が亡くなった場合、その子である自分と兄弟にはお互いに喪中はがきを出す必要はありません。

その理由は、故人(親)が亡くなったことをお互いに知っていることと、どちらも喪主側の立場であるので出す必要はないという考えに基づいています。

スポンサーリンク

喪中はがきを出す時期

喪中はがきは11月中旬から12月上旬に出すようにします。

特に相手が年賀状を準備する前に届くと、相手の手間が省けます。

年末に急に亡くなった場合を除いて、早めに出しておくといいでしょう。

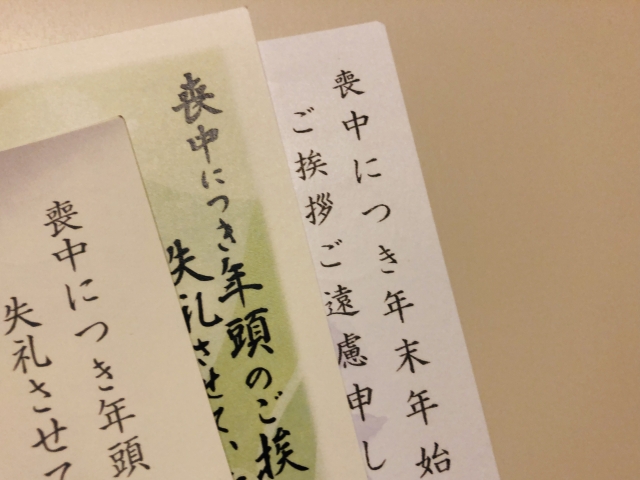

年末に亡くなって喪中はがきが間に合わない場合

12月に入ってから亡くなった場合、喪中はがきを出しても相手はすでに年賀状を出してしまっている……ということがあります。

12月に入ってから亡くなった場合、喪中はがきを出しても相手はすでに年賀状を出してしまっている……ということがあります。

そのときには、年が明けてから松の内(1月7日(地方によっては1月15日)を過ぎてから「寒中見舞い」を出して、その中で「12月末に〇〇が亡くなったので新年のご挨拶を遠慮した」という内容を書いて発送します。

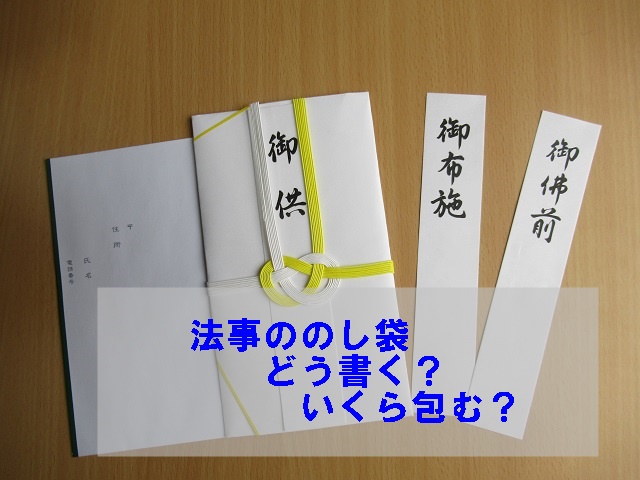

喪中はがきのマナー

喪中はがきは官製はがきでも私製はがきでも構いませんが、派手な絵柄のものは避けるのがマナーです。

仏教なら菊やハスの絵が描かれたものを準備するといいでしょう。

切手は「弔事用切手」があるので郵便局で必要枚数を購入し、貼って送ります。

また、喪中はがきには故人の顔写真や家族の写真などは入れません。

喪中ハガキにおすすめのオリジナル文面

喪中ハガキは、書く内容がほぼ決まっています。「喪中なので新年の挨拶を失礼します」という文言と

「誰が、いつ、どんな事情で亡くなったか」

「生前の厚情に感謝する」

「来年もよろしくお願いします」

を書きます。

文面はネットで調べるとたくさん出てくるので、それを使うといいでしょう。

一方、故人のことを偲んでオリジナルの文面を書くという方法もあります。

オリジナル文例1

生前は大変お世話になり、ありがとうございました。

ここ2~3年は闘病での入退院が続いていましたが、趣味の編み物を続けて楽しんでおりました。

親しい人に作品を見せたり、贈ったりするのが喜びだったようです。

わが家には今も妻の作品がたくさんあり、家族で偲んでおります。

多くの形見を残してくれたことに感謝しております。

私たちはこれからも家族で力を合わせて生きていこうと思っています。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

皆様の幸多き新年をお祈り申し上げます。

このように故人のエピソードを入れると、グッと親しみやすい文面になります。

オリジナル文例2

生前のご厚情に深く感謝申し上げます。

父は旅行が好きで、退職後は各地を旅して楽しんでいました。

私たちはみやげ話を聞き、旅先の写真を見ては見知らぬ土地に思いを馳せたものです。

父は、はるか遠い空に旅立ってしまいましたが、今ごろは自由にあちこちを旅しているような気がします。

残された私たちも悔いのない日々を過ごそうと考えております。

皆様の新年が良きお年が訪れますように、お祈り申し上げます。

特に親しくしていた人には、ありふれた文面ではなくオリジナルのものを送るといいでしょう。

喪中はがきを出す範囲とマナー まとめ

喪中はがきは故人から見て2親等までの人がそれ以外の親戚や友人・知人に出します。

喪中はがきの意味は、故人の生前の厚情を感謝するとともに喪に服しているので新年の挨拶(年賀状)ができないというおわびの意味もあります。

ただし、親や祖父母が死亡した際に、親子間や兄弟姉妹間で喪中はがきを出し合うということはしません。また、仕事関係の人には出す必要はありません。普段通りに年賀状を出しましょう。

文面は定型文でもいいですが、オリジナルのものもOKです。故人のエピソードを入れて親しみのある挨拶でもいいでしょう。

喪中はがきは11月中旬から12月上旬ごろに発送します。この時期になると「喪中はがき印刷受付中」という告知があちこちでされるので早めに手配して発送しておきましょう。

スポンサーリンク